Zones humides, de quoi parle-t-on ?

Les zones humides sont des milieux terrestres habituellement inondés ou gorgés d’eau (de façon permanente ou temporaire), où l’on retrouve une végétation spécifique composée de plantes hygrophiles (qui présentent des besoins élevés en eau et en humidité). Si des débats existent encore aujourd’hui quant à la définition des zones humides, la communauté scientifique internationale s’accorde à les reconnaitre comme des milieux où la terre et l’eau se rencontrent.

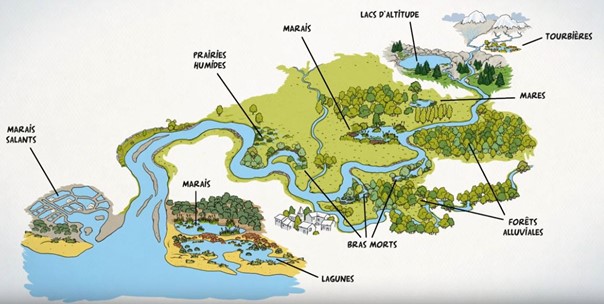

Quelques exemples de types de zones humides en France (source : Extrait de la vidéo Youtube « Zones humides, zones utiles : agissons ! »)

Les travaux les plus récents estiment que les zones humides couvriraient près d’un quart du territoire métropolitain (source : Données et études statistiques 2022 des Ministères des Territoires, de l’Ecologie et du Logement). On les retrouve donc un peu partout disséminées dans notre environnement, occupant un rôle central pour la biodiversité.

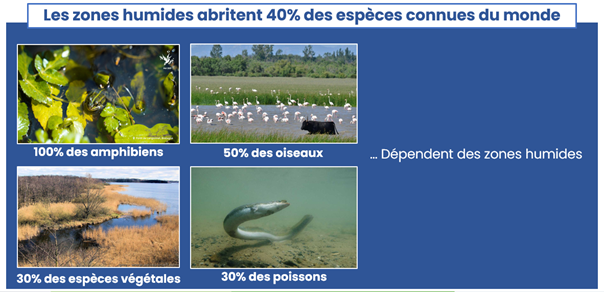

Les chiffres clés des zones humides et de leur rôle pour la biodiversité (source : Vertigo Lab d’après zone-humides.org)

Quels avantages pour la société ?

Les zones humides, grâce à leurs multiples fonctions écologiques, fournissent un nombre important d’avantages (appelés « services écosystémiques ») pour la société humaine. Vertigo Lab travaille depuis plus d’une décennie sur l’évaluation économique de ce type d’avantages. En voici quelques exemples majeurs :

a. Contribution à l’atténuation du changement climatique par la séquestration de carbone

On estime que la Tourbière des Dauges (Haute-Vienne, 87) séquestre environ 14 000 tC au sein de 293 000 m3 de tourbe (source : thèse d’Arnaud Duranel). Ce stock de carbone, s’il venait à être relâché sous forme de gaz à effet de serre (GES), constituerait des émissions de plus de 51 000 tCO2e et serait susceptible d’engendrer des coûts sociétaux globaux de l’ordre de 4 880 000€ (estimation intermédiaire Vertigo Lab 2025, basée sur les coûts actualisés du changement climatique et ses conséquences sur la santé des populations et l’économie).

Ces émissions de GES sont évitées par la protection de ce lieu exceptionnel sous le statut de Réserve Naturelle Nationale, e t grâce à la gestion des milieux naturels pratiquée par le CEN Nouvelle Aquitaine.

©Tourisme Mont du Limousin

b. Contribution à l’atténuation des risques de submersion marine

En zone littorale, les zones humides peuvent lutter contre le risque de submersion marine de façons différentes, et notamment :

- Par effet éponge : la zone humide réduit le volume d’eau de mer pouvant entrer dans les terres par absorption et stockage.

- Par effet barrière : la zone humide protège physiquement les populations situées dans les terres en réduisant la force des vagues et la dynamique de la houle, mais aussi en réduisant la vitesse de ruissellement des eaux (par rapport à une surface plane imperméabilisée).

Une zone humide à L’Ile de Malprat ©Anthony Ruiz

En 2015, Vertigo a par exemple estimé que les zones humides du Conservatoire du Littoral situées dans les Domaine de Certes et Graveyron, les Iles de Malprat et le Domaine Fleury sur le Bassin d’Arcachon (Gironde, 33) prévenaient le territoire des risques de submersion marine dont les dégâts pourraient coûter au moins 3 600 000€ supplémentaires à la collectivité, par rapport à une situation où ces zones humides seraient détruites (Vertigo Lab, 2015).

c. Rétention et restitution d’eau (régulation des débits des crues et soutien aux débits d’étiage)

La Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Pinail (Vienne, 86) est une vaste zone humide capable de stocker l’eau lors d’épisodes de précipitation, et de la restituer lors des périodes sèches. Une grande partie des eaux de ruissellement du Pinail s’écoulent vers le bassin de la Vienne et le bassin du Clain. Le stockage des eaux de pluie par la réserve lutte ainsi contre les risques d’inondations en aval du bassin (lors d’épisode de pluies intenses) et est susceptible de soutenir les débits d’étiage des cours d’eau en période chaude et/ou sèche. Plus particulièrement, les milieux naturels du Pinail sont capables de stocker jusqu’à 390 000 m3, avant de les restituer progressivement dans le bassin versant (source : RNN du Pinail & ENVOLIS, 2024). À titre d’illustration, si l’on devait construire au sein du territoire versant une réserve de substitution équivalente en volume à celui stocké et restitué par le Pinail, cela nécessiterait un investissement initial d’environ 4 777 500€ (estimation intermédiaire Vertigo Lab, 2025).

Une mare dans la RNN du Pinail ©Anthony Ruiz

d. Contribution à une meilleure qualité des cours d’eau

Les prairies inondables de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Bocage de Garonne (Gironde, 33) sont capables de filtrer le phosphore (polluant d’origine agricole) présents dans l’Eau Blanche, un cours d’eau situé en lisière de l’ENS. Vertigo Lab a estimé que cette capacité de rétention était de l’ordre de 5 000 kg P/an pour les 316 ha de prairies inondables du Bocage de Garonne. Ce pouvoir de filtration annuelle couterait entre 26 070 et 139 830€/an si elle était réalisée par une station d’épuration (source : Vertigo Lab, 2024).

Le Bocage de Garonne © Gironde Tourisme

À l’échelle planétaire, 87% des zones humides présentes au XVIIème siècle n’existaient plus en l’an 2000 (dont la moitié perdue lors du XXème siècle). Sur le territoire métropolitain, 50% des zones humides auraient quant à elles disparues entre 1960 et 1990 (Rapport Bernard, 1994). Les principales causes sont les suivantes : le développement de l’urbanisation et des infrastructures, l’intensification de l’agriculture et de l’aquaculture, la déprise et boisement de terres agricoles, l’aménagement des cours d’eau, le prélèvement d’eau, l’extraction de matériaux et l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes.

Notre rôle pour la connaissance et la protection des zones humides

Chez Vertigo Lab, nous travaillons étroitement avec les principaux acteurs de la restauration et de la conservation (Conservatoire du littoral, Réserves Naturelles de France, Conservatoires d’Espaces Naturels, l’Office Français de la Biodiversité, collectivités territoriales, etc.) et avec le monde de la recherche (via notamment des projets européens tels que le projet Horizon Europe RESTORE4Cs) pour révéler l’importance des zones humides, et basculer vers une meilleure intégration de celles-ci dans les décisions politiques et économiques.

Nous sommes convaincus que l’évaluation économique des services écosystémiques, parfois contestée, reste une approche essentielle pour révéler l’importance des milieux naturels. Il est bon de rappeler que cette approche ne consiste pas à « donner un prix à la nature », mais vise plutôt à mettre en lumière les pertes et coûts potentiels qu’induirait la destruction de cette nature, dans une unité compréhensible par l’ensemble des décideurs et acteurs socio-économiques. Cette approche permet aux milieux naturels, souvent occultés, de peser de façon tangible dans les réflexions d’aménagement territoriaux.

Il est temps de reconnaître l’importance des zones humides à l’échelle territoriale, nationale et internationale, à la fois pour leur rôle essentiel auprès du vivant, mais aussi pour les services qu’elles nous rendent.

Pour aller plus loin

- Le centre de ressources milieux humides : https://www.zones-humides.org/

- Le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides : https://sig.reseau-zones-humides.org/

- La convention internationale sur les zones humides (RAMSAR) : https://www.ramsar.org/fr

- L’alliance Méditerranéenne pour les zones humides : https://medallianceforwetlands.org/

- L’Initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet) : https://medwet.org/fr/

- Wetland Based Solutions : https://www.wetlandbasedsolutions.org/

- Groupe Linkedin de partage de bonnes pratiques à destination des professionnels de la restauration des zones humides : https://www.linkedin.com/groups/10046631/

Cet article de vulgarisation s’insère dans un cadre d’analyse de travaux réalisés par Vertigo Lab à l’échelle de sites situés en France métropolitaine.